Weinbau & die Asiatische Hornisse Vespa velutina nigrithorax -Know How für Winzer

Nicht nur die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) sorgt für Sorgenfalten auf des Winzers Stirn, auch über die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax (Vvn)) müssen wir uns in Zukunft ein paar mehr Gedanken machen.

Bild: Petra Miersch freigegeben für die Velutina Army

Bild: Petra Miersch freigegeben für die Velutina ArmyWas für Schäden sind im Weinbau durch die Asiatische Hornisse Vespa velutina nigrithorax (Vvn) zu erwarten?

* Fraßschäden an unreifen und reifen Trauben – in welchem Ausmaß ist noch unklar. Berichte aus Spanien und Frankreich geben teilweise bis zu 75% Verlust an – durch Fraßschäden & Ausfall von Erntehelfern

* Stichverletzungen bei Erntehelfern – eine nicht zu unterschätzende Gefahr da die Vvn sich und vor allem ihr Nest höchst aggressiv verteidigt

* Bestäubungsleistung – für den Wein im Allgemeinen nicht relevant, da es auch ohne Bestäuberinsekten geht…

–> einen Erfahrungsbericht aus Galicien (Spanien) findest Du hier

* Pilze können übertragen werden, wenn eine größere Anzahl Vvns fliegen

Was kann ich als Winzer tun?

* beobachten (Monitoring) – Winzer sind im Allgemeinen genauso viel in der Natur unterwegs wie Imker, Obstbauern, Jäger etc. und sie gehen mit offenen Augen durch die Natur

* Einzeltiersichtungen melden

* Nester melden – im jeweiligen Meldeportal Deines Bundeslandes oder auch gern über die Informationsgruppe Velutina Army

* sich schützen durch Beobachtung, Schutzkleidung, nicht alleine Arbeiten und Vorsorge treffen im Schadensfall – Menschenleben geht hier vor Weintraube

Was sollte ich als Winzer beachten? – kleine Handlungsempfehlungen für Dich, lieber Winzer:

1. bevor Du an Deinen Weinstöcken arbeitest, nimm‘ Dir 10-15 Minuten Zeit und BEOBACHTE, was in Deinem Wein hin und her fliegt

2. Tiere beobachten & ggf. fotografieren, wenn Du Dir nicht sicher bist – Sachkundige helfen bei der Identifizierung

3. auf KEINEN FALL Tiere töten oder ein ggf. gefundenes Nest allein „mal eben schnell“ weg machen

4. nicht allein arbeiten

5. Handy dabei haben, um ggf. einen Notruf absetzen zu können

–> wichtig: das Thema „Gift der Vvn“ ist in der Medizin in Deutschland noch nicht angekommen

–> das Gift der Vvn wirkt anders und vor allem schneller als das heimischer Arten

–> Notruf rechtzeitig absetzen, Standort melden

6. Die Sonne verstärkt womöglich die Wirkung im Schadensfall

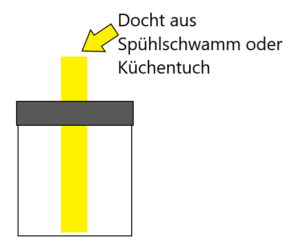

Der Dochttopf bildet den Ausgangspunkt für die Nestsuche.

Der Dochttopf bildet den Ausgangspunkt für die Nestsuche.