Invasive Arten: Überblick des wirtschaftlichen und finanziellen Ausmaßes

Invasive Arten stellen mittlerweile die größte Bedrohung für die heimische Artenvielfalt und das Funktionieren regionaler Ökosysteme dar. Mit dem Anstieg des weltweiten Handels und der verbundenen Verbreitung invasiver Arten steigt der Druck auf alle Ökosysteme. Der ökonomische Aspekt der invasiven Arten ist ein ernstzunehmender Teilaspekt des Problems – die Weltwirtschaft wird durch die immensen Kosten der Ausbreitung invasiver Arten vor neue Probleme gestellt.

Die Ausbreitung invasiver Arten nimmt finanziellen Einfluss auf Dienstleistung und Güter aus:

- Landwirtschaft

- Forstwirtschaft

- Aquakultur

- Tourismus

- Freizeit

- Infrastruktur

- Gesundheitswesen

Aufgrund des Umfanges der Bereiche werden international Rahmenwerke vorgeschlagen und entwickelt, um die finanziellen Kosten „von Arteninvasionen in Präventions-, Schadens- und Reaktionskosten, aber auch in Waren und Dienstleistungen, menschliche Gesundheit, Ökosystemprozesse und Ökologie“ zu kategorisieren. (Salle 2020)

Die wirtschaftlichen Kosten invasiver Insekten können in drei Hauptkategorien unterteilt werden:

- Kosten im Zusammenhang mit der Verhinderung der Invasion

- Kosten für die Bekämpfung der Invasion

- Kosten für den durch die Invasion verursachten Schäden

(Bradshaw et al. 2016).

Der wirtschaftliche Schaden und die damit verbundenen Kosten sowie finanziellen Verluste durch invasive Arten wird weltweit in milliardenhohen Beträgen beziffert. Bradshaw et. al. haben 2016 eine Studie veröffentlicht, in der geschätzt wird, dass „invasive Insekten weltweit mindestens 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr“ an Waren und Dienstleistungen kosten, „während die damit verbundenen Gesundheitskosten 6,9 Milliarden US-Dollar pro Jahr übersteigen“(Bradshaw et al. 2016), obwohl diese Schätzungen vermutlich stark unterschätzt sind.

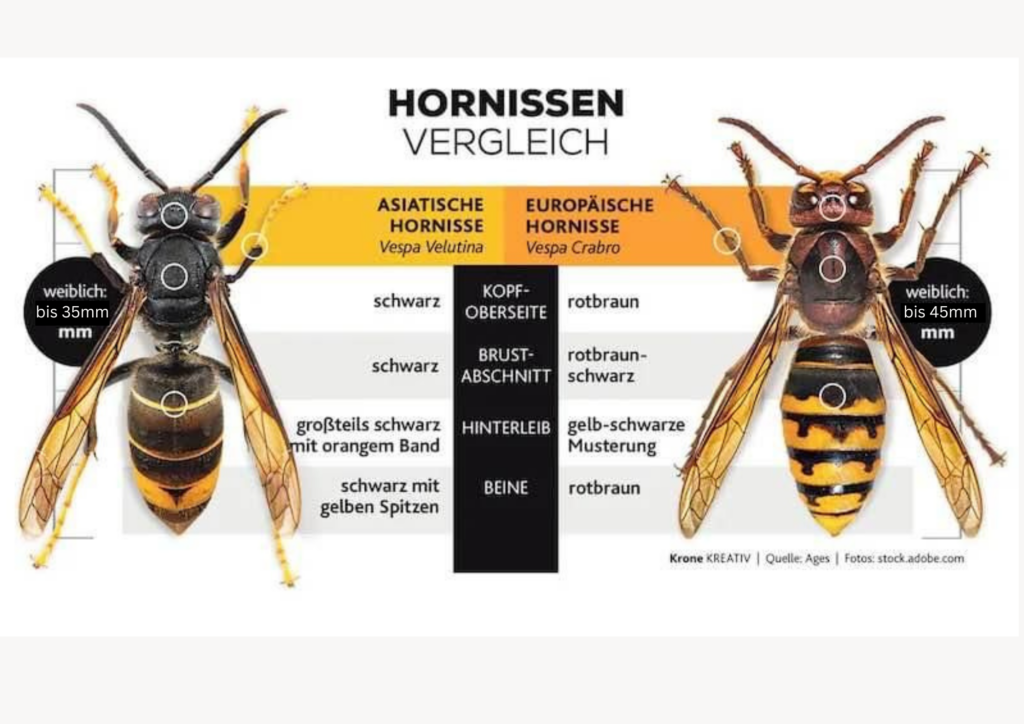

Die Kosten der Invasion durch Vespa velutina nigrithorax (Vvn) wurden weltweit bis dato nicht flächendeckend untersucht.

Die Invasion der Vvn wird europaweit primär durch Nestbeseitigung behandelt. „Angesichts der raschen Ausbreitung der Gelbbeinhornisse haben die Verwaltungen einiger französischer Städte und Departements beschlossen, die Zerstörung der Gelbbeinhornisse zu subventionieren, um die invasive Art zu bekämpfen, und der Subventionsmechanismus ermutigt offensichtlich alle Akteure, von diesen Verwaltungen anerkannt zu werden.“ (Salle 2020)

Untersuchungen aus Frankreich zeigen, dass allein die Nestbeseitigung zwischen 2006-2015 einen geschätzten Betrag von 23 Millionen € verursacht hat. Mit weiterer Ausbreitung wird mit einem jährlichen Betrag für Nestbeseitigung wie folgt geschätzt:

- Frankreich: 11,9 Mil.€

- Italien: 9 Mil. €

- Großbritannien: 8,6 Mil. €

Das Ausmaß der wirtschaftlichen Kosten und Verluste im Bereich Imkerei und Bestäubung durch Vvn wurde bis dato noch nicht errechnet.

„Bis heute ist die Entfernung von Nestern die wichtigste Strategie zur effizienten Kontrolle der Population von Vespa velutina nigrithorax… Der Klimawandel könnte im Gegenteil die Invasion in naher Zukunft verschlimmern (Barbet-Massin et al. 2013) und damit die wirtschaftlichen Gesamtkosten erhöhen. Die Nestbeseitigung bleibt daher derzeit die wichtigste Strategie zur Kontrolle der Ausbreitung und der Populationsdichte der Vvn, und wir schlagen vor, diese Strategie beizubehalten oder zu intensivieren … Sie könnte auch mit dem Fangen einzelner Tiere mit selektiveren Fallen und selektiveren Lockstoffen kombiniert werden, um die Kontrolle effizienter zu gestalten (Robinet et al. 2016)… Bis heute reicht der Aufwand für die Nestbeseitigung nicht aus, um die Ausbreitung der Art zu verhindern. Tatsächlich wird geschätzt, dass in Frankreich jedes Jahr durchschnittlich nur 30–40 % der entdeckten Nester zerstört werden (Robinet et al. 2016). Die Anzahl der zerstörten Nester ist nicht das Ergebnis einer Kontrollstrategie, die auf die Zerstörung aller oder eines bestimmten Prozentsatzes der entdeckten Nester abzielt, sondern vielmehr darauf, dass Nester zerstört werden, weil sie potenziell schädlich für den Menschen (Nester in der Nähe menschlicher Siedlungen) oder die Imkerei (Nester in der Nähe von Bienenstöcken) sind. Die Durchsetzung einer Kontrollstrategie, die auf eine Verdoppelung der Anzahl der zerstörten Nester abzielt… könnte die Verbreitung (Ausbreitungsrate) der Art um 17 % und ihre Nestdichte um 29 % reduzieren (Robinet et al. 2016). Die Zerstörung von weiteren 95 % der entdeckten Nester… könnte die Verbreitung der Art um 43 % und ihre Nestdichte um 53 % reduzieren… Wenn eine systematischere Nestzerstörung zur besseren Kontrolle der gelbbeinigen Hornisseninvasion in Betracht gezogen wird, müssen Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit durchgeführt werden und die Nestentfernung könnte durch Vorschriften eines Landes vorgeschrieben werden. Um einen höheren Prozentsatz von Nestern zu erreichen, die entdeckt und lokalisiert werden, müssen außerdem neue Ortungstechniken implementiert werden… Um die Kosten/Nutzen verschiedener potenzieller Kontrollstrategien besser zu verstehen, ist es auch wichtig, die Kosten von Strategien zur Nestbeseitigung mit den wirtschaftlichen Kosten aufgrund der negativen Auswirkungen der Gelbbeinhornisse zu vergleichen, wie z. B. einem möglichen Rückgang der Bienenzuchttätigkeit oder der Bestäubungsleistungen oder Gesundheitskosten. 2015 betrugen die Einnahmen aus der Bienenzucht in Frankreich im Jahr 135 Millionen Euro. Da derzeit die Hälfte Frankreichs von der Gelbbeinhornisse befallen ist, können etwa 50 % dieser Einnahmen durch die Gelbbeinhornisse gefährdet sein. Wenn die invasive Art einen Rückgang der Honigproduktion um 5 % verursachen würde, wären damit jährliche Kosten von 3,3 Millionen Euro verbunden. Dies ist eine grobe Schätzung, für die Daten zur räumlichen Verteilung der Honigproduktion und den Auswirkungen der Gelbbeinhornisse auf die Honigproduktion verfeinert werden müssten. Die jährlichen Bestäubungsleistungen für die Landwirtschaft wurden in Frankreich auf 2 Milliarden Euro geschätzt (Gallai et al. 2009). Wenn die Gelbbeinhornisse also einen Rückgang der Bestäubungsleistungen um 5 % auf der Hälfte des Territoriums verursachen würde, wären damit jährliche Kosten von 50 Millionen Euro verbunden. Natürlich sind weitere Untersuchungen erforderlich, um diese Schätzungen zu präzisieren und insbesondere den Prozentsatz der betroffenen Honigproduktion und Bestäubungsleistungen zu ermitteln. Ein Vergleich mit den jährlichen Kosten von 11,9 Millionen Euro für die Nestzerstörung vermittelt jedoch eine Vorstellung von der Größenordnung der relativen Kosten für Schäden und Schadensverhütung. Selbst wenn strengere Kontrollmaßnahmen ergriffen würden, die auf eine Verdreifachung der Anzahl der zerstörten Nester abzielen, wären diese immer noch weniger kostspielig als die Kosten potenzieller Schäden für Bienenzucht und Landwirtschaft, wenn die Gelbbeinhornisse einen Rückgang der Honigproduktion und der Bestäubungsleistungen um mehr als 5 % verursacht. Schätzungen der mit Überwachung oder Prävention verbundenen Kosten wären ebenfalls sehr aufschlussreich.“ (Salle 2020)

Schau Dir auch gern diesen Videobeitrag aus der ARD Mediathek dazu an.

Dauer 00:29:58, verfügbar bis 06.05.2026, 10 Uhr.

Quellen:

- Jean- Michelle Salle (2020): The economic cost of control oft he invasive yellow-legged Asian hornet, https://www.researchgate.net

- Bradshaw CJA, Leroy B, Bellard C, Roiz D, Albert C, Fournier A, Barbet-Massin M, Salles JM, Simard F, Courchamp F (2016): Massive yet grossly underestimated global costs of invasive insects. Nature Communications 7: 12986. https://doi.org

- Barbet-Massin M, Rome Q, Muller F, Perrard A, Villemant C, Jiguet F (2013): Climate change increases the risk of invasion by the Yellow-legged hornet. Biological Conserv 157: 4–10. https://doi.org

- Robinet C, Suppo C, Darrouzet E (2016): Rapid spread of the invasive yellow-legged hornet in France: the role of human-mediated dispersal and the effects of control measures. Journal of Applied Ecology, 54(1): 205–215. https://doi.org

- Kishi S, Goka K (2017): Review of the invasive yellow-legged hornet, Vespa velutina nigrithorax (Hymenoptera: Vespidae), in Japan and its possible chemical control. Applied Entomology and Zoology 52: 361–368. https://doi.org

- Gallai N, Salles J-M, Settele J, Vaissiere BE (2009): Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological Economics 68: 810–821. https://doi.org